Inhalt

Toggle

In Short

-

Wenn jemand dekonstruiert, werden schnell Aussagen über die Art des Christseins getroffen, die derjenige wohl hinter sich gelassen haben könnte.

-

Die Aussagen betreffen häufig das Gottesbild...

-

... oder den Glauben. Finde heraus, warum die Ideen zwar gut gemeint, aber nicht zielführend sind.

Ich habe in Gesprächen über meinen Glaubensverlust viel gehört. Viele scheinen mein „Outing“ als Exevangelikale als eine unausgesprochene Einladung einer theologischen und/oder küchenpsychologischen Einordnung meiner Dekonstruktion zu verstehen.Wenn ich einen guten Tag habe, finde ich es spannnend, aber häufig ist es eher anstrengend.

Denn die Gründe für den Verlust des Glaubens an einen Gott sind vielfältig. Ich bin mir relativ sicher, dass Dekonstruktion immer multikausal ist. Jede einfache Erklärung, wie sie in solchen Gesprächen vorgebracht wird, greift zu kurz. Außerdem ist die Frage, warum jemand nicht glaubt, eine andere, als warum jemand nicht mehr glaubt. Natürlich gehen beide fragen ineinander über – aber in meiner Erfahrung haben mich Themen zur Dekonstruktion bewegt, die jetzt in der Begründung meines Unglaubens eine geringe Rolle spielen. Dazu ein anderes Mal mehr… Spannend ist jedenfalls, was aus christlicher Perspektive mein nicht-mehr-Glauben herbeigeführt hat:

Während also meine Gesprächspartner versuchen, mich mir selbst zu erklären, geht in meinem Hirn eine Art Bingo-Spiel los, denn es kommen immer wieder dieselben Ideen:

- „Du hast nicht wirklich geglaubt“

- „Du bist einfach nur christlich aufgewachsen und es wurde nie so wirklich dein eigener Glaube.“

- „Du hast ein sehr feines Gewissen und warst zu gesetzlich“

- „Du hast geistlichen Missbrauch erlebt“

- „Dein Glaube hat auf Emotionen aufgebaut“

- …

Unabhängig davon, wie anmaßend diese Einschätzungen sind, war mir bisher keine von ihnen neu. Ich habe alle Stereotypen, schon bevor sie mir irgendwer entgegenbringen konnte, von verschiedenen Seiten angesehen und selbst zwischenzeitlich für plausibel gehalten. Immerhin ist man sich selbst ja der größte Feind, oder positiv ausgedrückt: Man ist die Person, die die schärfste Kritik an sich selbst äußern kann.

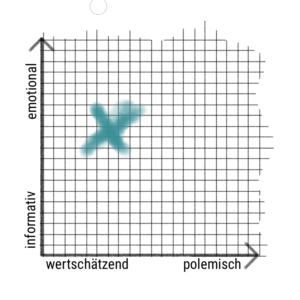

Im Nachdenken über die verschiedenen Thesen bin ich aber zunehmend in Sackgassen gelandet. Schließlich haben sie nur noch wenig Erklärungskraft, sobald man feststellt, wie beliebig und schwer beeinflussbar sie sind. Das werde ich anhand von der Einteilung der Ideen in in zwei Kategorien darlegen: Die erste Kategorie ist des Gottesbildes und die zweite die des Glaubens.

„Du hast Gottes Wesen falsch verstanden“

In die erste Kategorie fällt alles, was die geistliche Prägung und die theologische Plausibilitätsstruktur betrifft: Der Erklärungsversuch besteht darin, mir klarzumachen, dass ich entweder die falsche Version von Gott vorgesetzt bekommen, oder aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur ein falsches Gottesbild entwickelt habe. Beide Ideen sind auf den ersten Blick nicht schlecht, aber bedeuten eigentlich genau gar nichts. Das hat zwei Gründe:

- Diese Statements treffen auf jeden einzelnen Menschen auf der Welt zu. Jedes Gottesbild ist konstruiert und damit schief. Jeder Mensch bringt seine Persönlichkeit in die Gottesbeziehung mit. Es ist Glück (oder Gottes Plan) dass einige Menschen eine menschenfreundliche Theologie vorgelebt bekommen und früh so gute Beziehungserfahrungen machen, dass sie Gott positiv konstruieren. Auch ist es genetisches Glück (oder Gottes Vorsehung) dass bestimmte Menschen von der Persönlichkeitsstruktur her einen gesunderen Glaubensstil entwickeln können.

- Damit ist das Problem zwar immer noch meines, aber die Verantwortung liegt nicht bei mir. Gott ist dafür verantwortlich, wenn mir ein falsches Bild von ihm vorgesetzt wurde. Er ist es auch, dem ich meine Anlage für bestimmte Persönlichkeitstendenzen verdanke. Damit kann ich zwar versuchen, mir ein richtigeres Gottesbild anzueignen, aber eigentlich ist Gott derjenige, dem ich die Ausgangslage zu verdanken habe.

Wenn ich Gott falsch verstanden habe, hat Gott sich mir nicht gut genug vorgestellt. Er, als allwissender Kommunikator ist dafür verantwortlich, dass seine Botschaft bei mir ankommt. (Dazu habe ich bereits einen Beitrag geschrieben, siehe hier)

„Du hast Gott nicht gekannt“

In die zweite Kategorie fällt alles, was die Gottesbeziehung betrifft: Also die emotionale Verbindung zwischen Gott und mir. „Glaube“ ist in meiner Vorstellung so ziemlich der schwammigste Begriff und das unberechenbarste Konzept, das es überhaupt gibt. Auch das hat zwei Gründe:

- Zunächst zum „Glauben“ als „überzeugt sein“: Ich halte nicht viel vom doxastischen Voluntarismus. Dass heißt, dass ich nicht denke, dass man sich seine Überzeugungen aussuchen kann. Ich als Mensch kann vielleicht so tun, als würde ich etwas glauben, aber ich kann mich nicht einfach dafür entscheiden, etwas überzeugend zu finden. Der doxastische Voluntarismus wird zwar philosophisch diskutiert, aber die direkte Form dessen wird weitestgehend abgelehnt. Die indirekte Form hingegen ist wenig umstritten: Menschen können sich von Positionen überzeugen, wenn sie sich gezielt den Informationen aussetzen, die diese Position untermauern. Diese indirekte Form habe ich, soweit ich konnte, ausgereizt.

- Glaube als emotionaler Beziehungsbegriff setzt die Überzeugung der Existenz des Gegenübers und die Gewissheit über dessen Zugewandtheit voraus. Emotionen hier argumentativ zu verwenden, ist auch ein zweischneidiges Schwert: Denn auf der einen Seite wird wertschätzend über Gotteserfahrungen geredet und Bekehrungsgeschichten mit vielen Emotionen hochgehalten, auf der anderen Seite wird das nicht-mehr-Glauben aufgrund der (ausbleibenden) Emotionen als Zeichen von vorher unechtem Glauben gesehen. Wenn Emotionen ein valider Grund dafür sind, sich zu bekehren, sind sie in der „Entkehrung“ ein ebenso valider Grund.

Das Problem daran, dass jemand von außen denkt, ich hätte Gott einfach nicht richtig gekannt oder gefühlt, ist, dass es keinen Referenzrahmen dafür gibt. So wie nur ich aus meiner Perspektive jetzt sagen kann, dass ich nicht glaube, konnte ich früher auch nur aus meiner damaligen subjektiven Perspektive sagen, dass ich glaube. Kurz: Nur Gott und ich wissen, ob wir eine Beziehung hatten. Das ist aus christlicher Perspektiven natürlich sehr praktisch – denn es schafft einen einfachen Ausweg aus der kognitiven Dissonanz, wenn jemand vom Glauben abfällt: Dann kann einfach behautet werden, die Person habe nie „richtig“ geglaubt. Was „richtig“ ist, kann einem aber auch niemand so genau sagen – es ist viel leichter, die Zeit einfach diejenigen aussortieren zu lassen, die „falsch“ geglaubt haben. Das klingt jetzt polemischer als beabsichtigt – immerhin ist das eine in sich kohärente Position, die nicht falsifizierbar ist.

I really tried.

Worauf ich hinauswill: Ich habs wirklich versucht. In meiner subjektiven Wahrnehmung war mein Glaube so echt, wie er hätte sein können. Wenn ich Gott damals nicht gekannt habe, dann bin ich mir trotzdem sicher, dass ich ihn von ganzem Herzen kennen wollte. Ich habe mich nach einer tiefen, beständigen Gottesbeziehung gesehnt. Wenn ich keine „echte“ Gottesbeziehung hatte, lag das nicht an meinem fehlenden Wunsch oder Commitment. Wenn ich nicht wirklich geglaubt habe, dann, weil mir kein wirklicher Glaube geschenkt wurde.

Und so sehr ich jetzt auch glauben will, ich kann nicht einfach die Entscheidung treffen und dann überzeugt sein. Dafür kann ich herzlich wenig.

Also: Auch das ist zwar mein Problem, aber Gottes Verantwortung. An einem Punkt in meiner Dekonstruktion habe ich bewusst gebetet: „Gott, du bist dran. Ich habe alles versucht, was ich tun konnte.“ Das war kein Versuch, irgendwelche Schuld von mir zu schieben. Das war das verzweifelte Eingeständnis, dass ich am Ende meiner Möglichkeiten des Glaubenserhalts war.

Dekonstruktion tut richtig weh. Dazu kommt demnächst ein Post, aber so viel an dieser Stelle: Die Schlussfolgerungen, dass ich weder über Gott noch über Glauben frei verfügen kann, waren absolut unbequem. Das Statement, dass es mein Problem aber Gottes Verantwortung ist, ist keine patzige Antwort eines schmollenden Kindes, das sauer ist – Die vorgebrachten Ideen, warum Menschen aufhören zu glauben, richten sich in den seltensten Fällen an rebellische Kritiker, die Gott einfach nicht mehr so cool finden. Sie werden Menschen entgegengebracht, die an Gott und vielleicht auch sich selbst verzweifelt sind.

Wenn du dekonstruierst und von deinem Umfeld mit ähnlichen Thesen konfrontiert wirst, hoffe ich, dass du die impliziten Aussagen getrost an dir vorbeiziehen lassen kannst. Sei sauer, wenn du sauer bist, aber wisse, dass in all den Aussagen eine Hoffnung des Christen für dich mitschwingt. Die Ideen, was mit deinem ehemaligen Glauben nicht gestimmt haben könnte, werden dir entgegengebracht, weil dir der Glaube gewünscht wird, den dein Gegenüber als wohltuend erlebt. Es ist gut gemeint.

Wenn du Christ bist und solche Gespräche führst, bitte ich dich stellvertretend für deine dekonstruierenden Mitmenschen, dass du auf die genannten Thesen verzichtest. Über ihren theologischen Wahrheitsgehalt möchte ich nicht urteilen. Dennoch: Die Wahrheit soll in Liebe mitgeteilt werden. Stell Fragen. Fühl dich ein. Gib nur deinen Senf zur „Problem-„erörterung dazu, wenn du darum gebeten wirst.

Um das zu reflektieren, hab ich wieder eine PDF mit Journaling Fragen erstellt, die sowohl dem Christen als auch dem Dekonstruierenden dienlich sein könnte!

Was sind deine Gedanken zu dem Thema und was macht das mit dir? Schreib es mir gern in die Kommentare oder persönlich :)

Du hast einen (Rechtschreib-)Fehler gefunden? Dann kannst du ihn mir ganz einfach mitteilen, indem du die Textstelle markierst und Strg und Enter drückst. Dann öffnet sich ein Kommentar- und Bestätigungsfeld, damit du im Falle eines inhaltlichen Fehlers erklären kannst, was du meinst. Vielen Dank schonmal!

Guten Morgen Debbie,

das häufigste Argument der Christen, die eine/n Dekonstruierende/n erleben, ist meistens, dass die-/derjenige nie wirklich geglaubt haben. Wurde mir auch während meiner Dekonstruktion gesagt..

Dieses Urteil ist sehr verletzend, zumal es ja nicht gestimmt hat.

Hi Petra! Das kommt echt häufig, stimmt. Und das tut besonders weh. Denen, die das sagen, fällt selten auf, wie übergriffig es eigentlich ist…